Para revertir la deforestación y proteger la biodiversidad, construir una bioeconomía en la Amazonía

Repleta de selva tropical, la cuenca del Amazonas es una defensa vital contra el calentamiento global. Sin embargo, la deforestación combinada con el clima extremo están detrás de la peor sequía de la región en cincuenta años.

Artículo completo

Para revertir la deforestación y proteger la biodiversidad, construir una bioeconomía en la Amazonía

- Frenar y revertir la deforestación y la degradación de la tierra en la Amazonía requiere no solo esfuerzos de conservación, sino también aumentar el valor económico de los bosques primarios en pie a través de un enfoque de bioeconomía, argumenta Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé.

- Una bioeconomía implica agricultura regenerativa, energía sostenible y otras actividades que aprovechan los activos naturales del bosque al tiempo que garantizan beneficios económicos para las comunidades locales. Sin embargo, la expansión de la bioeconomía enfrenta desafíos, como la resistencia de los sectores extractivos, los riesgos de inversión y la necesidad de infraestructura, investigación y apoyo a las empresas locales.

- A pesar de estos obstáculos, el avance de la bioeconomía es esencial para el desarrollo sostenible y la descarbonización en la Amazonía y crucial para el mundo, dice Muggah.

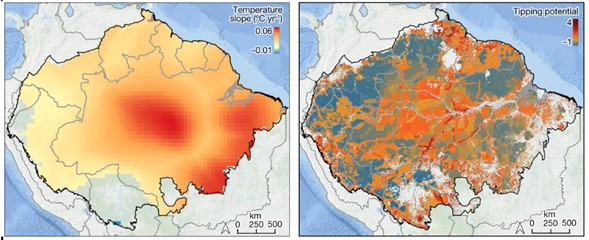

Repleta de selva tropical, la cuenca del Amazonas es una defensa vital contra el calentamiento global. Sin embargo, la deforestación combinada con el clima extremo están detrás de la peor sequía de la región en cincuenta años. La tala de bosques para dar paso al ganado y la soja está alterando los microclimas. Las temperaturas más cálidas, impulsadas por El Niño, están reduciendo las precipitaciones y secando las plantas y el suelo. Como resultado, algunos de los principales ríos y afluentes del Amazonas están en el nivel más bajo en más de un siglo, dejando varadas a millones de personas que viven en pueblos y aldeas remotas. Si las temperaturas abrasadoras y la deforestación persisten, partes de la región podrían experimentar un «punto de inflexión» que convierta la selva tropical en sabana. Dado que la Amazonía contiene 150.000 millones de toneladas métricas de carbono, lo que equivale a más de diez veces las emisiones mundiales anuales de gases de efecto invernadero, las implicaciones se extienden mucho más allá de las Américas.

El Amazonas no es la única parte del mundo afectada por el calor extremo. El planeta entero se está calentando. Los diez años más calurosos desde que comenzaron los registros han ocurrido en la última década. Y 2023 fue el año más caluroso jamás reportado. El aumento de las temperaturas, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están llevando a los ecosistemas vitales del mundo al borde del abismo, y los científicos advierten que seis de los nueve límites planetarios clave ya se han superado. Proteger y conservar las selvas tropicales es crucial para devolver el equilibrio al planeta, pero hacerlo requiere un cambio de mentalidad. Significa no solo proteger y conservar los bosques y la biodiversidad, sino también invertir en el estado de derecho y desplegar nuevos modelos económicos que ofrezcan alternativas viables a la deforestación. En ningún lugar se necesita con más urgencia este cambio de mentalidad que en la Amazonía.

Con una extensión de más de ocho millones de kilómetros cuadrados y ocho países, la cuenca del Amazonas es la selva tropical más grande del mundo. También se ve profundamente afectado por delitos ambientales como el robo de tierras, la tala selectiva, la minería ilegal de oro y las industrias extractivas que van desde la ganadería hasta la agricultura en áreas protegidas. Más del 95 por ciento de toda la deforestación en la Amazonía es ilegal, gran parte de ella relacionada con industrias extranjeras y nacionales y con los 45 millones de personas que viven en la región. Si bien el gobierno recientemente electo de Luiz Inácio Lula da Silva ha ayudado a frenar la tala de bosques en Brasil, los investigadores creen que partes de la cuenca del Amazonas ya han comenzado a inclinarse. Si persiste la deforestación ilegal y los modelos de desarrollo que la incentivan, las emisiones de carbono de la región en 2050 serán cinco veces más altas que el umbral establecido por el acuerdo climático de París.

Frenar e invertir la deforestación y la degradación de la tierra no puede lograrse únicamente mediante la conservación, sino también mediante el aumento del valor económico de los bosques primarios en pie. La clave es averiguar cómo los millones de personas que viven y dependen de la Amazonía pueden beneficiarse de la protección de la naturaleza. La descarbonización y conservación de la Amazonía requiere tanto garantías de seguridad para reducir el riesgo del territorio como incentivos de mercado para atraer inversiones responsables. Además de la mejora de la tenencia de la tierra y la aplicación de la ley, existen soluciones basadas en la naturaleza, incluida la «bioeconomía». De manera muy general, la bioeconomía incluye la agricultura, la ganadería y la pesca regenerativas; el cultivo sostenible de la madera y de las especies no maderables; la producción de energía verde y renovable; biomateriales sostenibles (incluidos plaguicidas, fertilizantes, cosméticos y productos farmacéuticos); ecoturismo y servicios conexos; moda y textiles sostenibles; y servicios basados en la captura de carbono y la conservación biológica y ambiental.

Existe un creciente entusiasmo a nivel mundial por el potencial de crecimiento de la bioeconomía, incluso en muchos países que abarcan la cuenca del Amazonas. El año pasado, una Conferencia Panamazónica sobre Bioeconomía en Belém, Brasil, reunió a cientos de expertos de toda la región. Una Cumbre Presidencial también generó una Declaración de Belém que destacó la importancia de una economía verde viable, una bioeconomía, para frenar la deforestación. No se trata de ecologismo para «sentirse bien»; Los dividendos económicos potenciales son considerables. La plena implementación de un enfoque de bioeconomía podría ayudar a Brasil a reducir las emisiones de dióxido de carbono en 550 millones de toneladas y generar 284.000 millones de dólares al año para 2050. El andamiaje de la bioeconomía de la región está en proceso de construcción y debe acelerarse.

Brasil ha explorado durante mucho tiempo el potencial de una bioeconomía, pero el progreso debe acelerarse. En la última década, se han propuesto una serie de estrategias de bioeconomía y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ha aumentado la financiación de proyectos de bioeconomía. Si bien el gobierno aún no ha finalizado un plan nacional, han surgido una serie de iniciativas subnacionales y privadas para hacer crecer segmentos de la bioeconomía. Por ejemplo, a finales de 2022, Para’s presentó un plan de bioeconomía PlanBio en la COP27 valorado en 232 millones de dólares hasta 2028. Estableció un banco regional de propiedad estatal llamado Banpara para apoyar a las pequeñas empresas y comenzar a incubar productos de base biológica de mayor valor. Empresas como Natura también han comenzado a poner a prueba proyectos de financiamiento mixto como «Amazonia Viva» para estimular las cooperativas locales en la Amazonía.

Sin embargo, aparte de unas pocas empresas ilustradas, existe una fuerte resistencia a la bioeconomía por parte de muchos sectores extractivos, incluidos los grupos de interés que se sienten amenazados por cualquier cambio del statu quo. Muchos inversores también necesitan ser convencidos, temerosos de los riesgos de invertir en entornos complejos como el Amazonas. Ampliarlo requerirá una investigación sostenida y diligencia debida, infraestructura accesible y capital paciente, y cadenas de suministro nuevas y resilientes. El apoyo financiero y la asistencia técnica también deben llegar a las empresas locales de nueva creación de productos de alto valor añadido, a las bioempresas prometedoras y a los productores y recolectores locales en todos los niveles de la cadena de valor. Las salvaguardias para proteger la propiedad intelectual de los bioproductos y los recursos genéticos son cruciales, al igual que las estrategias que garanticen el intercambio respetuoso de conocimientos con las comunidades indígenas y tradicionales.

La expansión de este modelo requiere conexiones más sólidas entre los estudiosos de la bioeconomía, los empresarios y los inversionistas, por lo que el Instituto Igarapé y el Banco Interamericano de Desarrollo han mapeado las comunidades que trabajan en temas relacionados en toda la región. Algunos de los conglomerados más avanzados se encuentran en Brasil y Colombia, e incluyen políticas y programas de bioeconomía comparativamente integrales y bien dirigidos. Ambos países cuentan con sectores productivos en rápida evolución que persiguen prioridades científicas y tecnológicas, al tiempo que aprovechan las valiosas experiencias y contribuciones de las comunidades tradicionales. Ecuador y Perú están menos avanzados, a pesar de los muchos esfuerzos liderados por el gobierno para promover los «bionegocios» y la «bioinnovación» en ciertos sectores. Por el contrario, Bolivia y Venezuela se han resistido a utilizar el término «bioeconomía» por completo, y siguen centrándose más en iniciativas de menor escala para abordar la seguridad alimentaria y los insumos específicos como los biofertilizantes. Y en Guyana y Surinam, las incipientes estrategias de economía verde y baja en carbono se enfrentan a un poderoso y arraigado lobby de los combustibles fósiles.

A pesar de las definiciones contrapuestas de la bioeconomía, hay varios principios fundamentales compartidos por todos los países sobre los que se puede construir. Los investigadores de toda la región coinciden en que la bioeconomía incluye actividades que hacen uso de los recursos biológicos y suelen implicar innovaciones en ciencia y tecnología. También hay consenso en que la bioeconomía implica actividades que incorporan conocimientos y experiencia de los conocimientos ancestrales y tradicionales, al tiempo que promueven el valor añadido a través del procesamiento y la eficiencia de la cadena de suministro. Y existe un fuerte consenso en que la bioeconomía incorpora procesos que promuevan la descarbonización, los servicios ambientales y la sustitución de productos basados en combustibles fósiles por alternativas sostenibles.

El cambio de modelos productivos ambientalmente extractivistas a modelos de producción de crecimiento verde en la Amazonía no es solo un imperativo estratégico nacional o incluso regional. Es una cuestión de supervivencia humana para todos. El giro hacia una bioeconomía regional es una de las varias estrategias basadas en la naturaleza que pueden cambiar las reglas del juego. Y si bien la bioeconomía tiene un enorme potencial, también se enfrenta a los riesgos de los delitos ambientales y las industrias heredadas. Es posible construir una economía verde en la Amazonía que beneficie tanto a la selva como a sus habitantes, al mismo tiempo que haga grandes contribuciones a la descarbonización. Esto comienza por crear conciencia sobre los dividendos económicos que la naturaleza es capaz de pagar.

Fuente: Robert Muggah – Mongabay, noticias de conservación

Share this content: